金石录后序原文及翻译(李清照金石录后序赏析)

写散文和作诗词、书画一样,人人有自己的风格。古代的文学大家于此,往往能够信手挥洒,不落恒蹊。李清照的《金石录后序》,就是一篇风格清新、辞釆俊逸的佳作,其特点主要在一个“真”字。李清照把对她丈夫赵明诚的真挚而深婉的感情,倾注于行云流水般的文笔中,娓娓动人地叙述着自己的经历和衷曲,使读者随着她的欢欣而欢欣,随着她的悲切而悲切,心驰神往,掩卷凄然。这篇文章的魅力,永恒存在。一片冰心万古情,就算我概括出来的读后感吧!

写散文和作诗词、书画一样,人人有自己的风格。古代的文学大家于此,往往能够信手挥洒,不落恒蹊。李清照的《金石录后序》,就是一篇风格清新、辞釆俊逸的佳作,其特点主要在一个“真”字。李清照把对她丈夫赵明诚的真挚而深婉的感情,倾注于行云流水般的文笔中,娓娓动人地叙述着自己的经历和衷曲,使读者随着她的欢欣而欢欣,随着她的悲切而悲切,心驰神往,掩卷凄然。这篇文章的魅力,永恒存在。一片冰心万古情,就算我概括出来的读后感吧!

李清照(1084-1155?)号易安居士,宋济南(今山东济南市)人,自幼即负才名,工诗文,词尤精妙,“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”,佳句流传,众所周知。父李格非,字文叔,为宋神宗熙宁间进士,官至礼部员外郎,也长于文学,撰有《洛阳名园记》传世,清照显然是曾受其父熏陶的。赵明诚(1081—1129)字徳甫(亦作徳父、德夫),密州谱城(即今山东诸城县)人,曾守青州、莱州、淄州(都在今山东省),后知建康府(即江宁,今南京市)。又于宋高宗建炎三年(1129)罢守建康,移官湖州(今浙江吴兴县),同年八月病死在建康,年四十九。其父赵挺之,曾在宋徽宗(赵佶)崇宁间为相,《金石录后序》中提到的丞相,即指赵挺之。

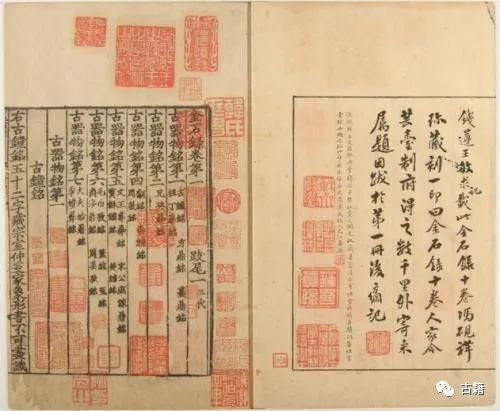

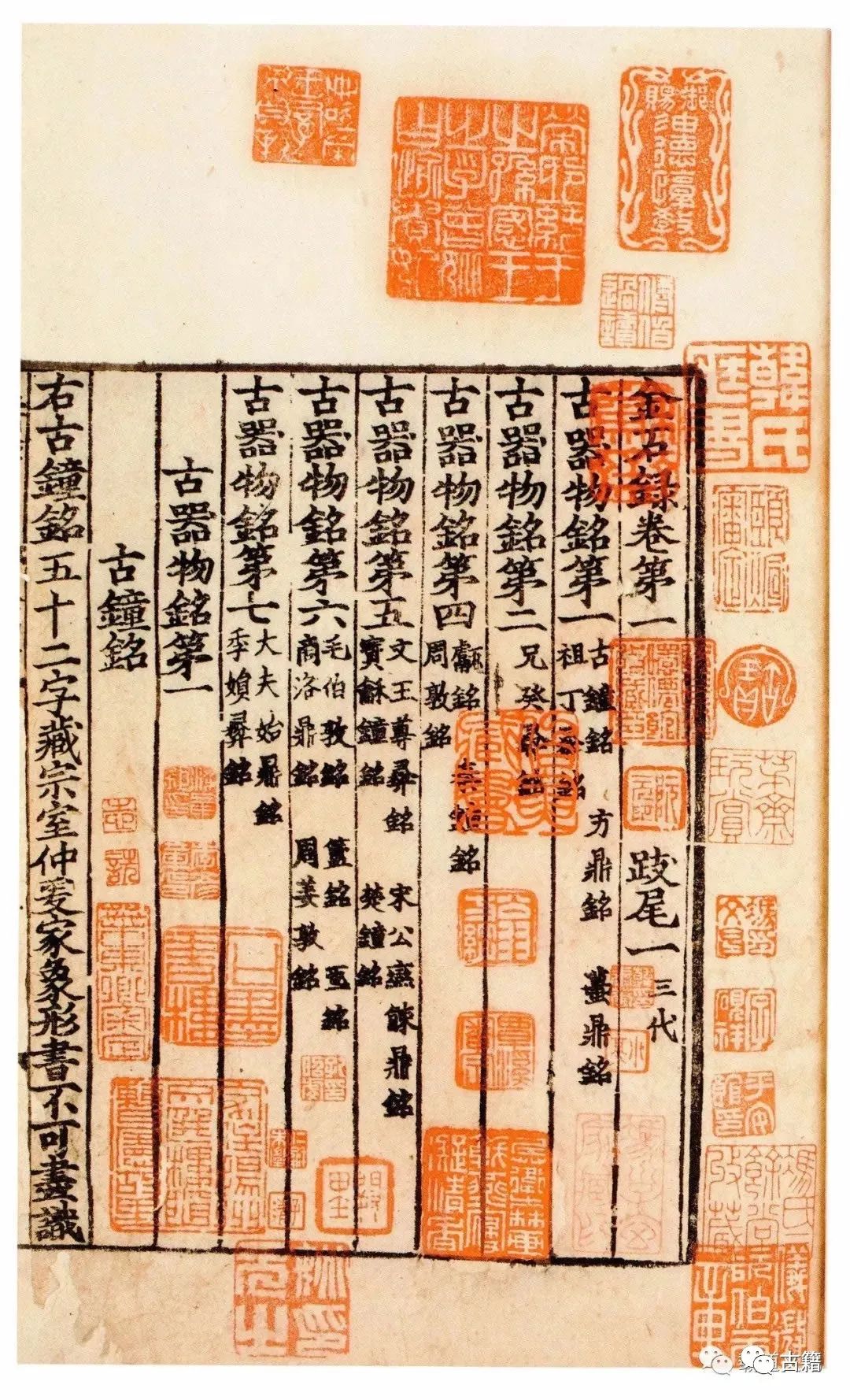

李清照在十八岁时和赵明诚结婚,这两人,一个长于文学,一个事欢金石,志趣相同,情投意合,收书考古,品画论诗,极一时倡随之乐。明诚守青、莱二州,政务清简,就和清照一起校勘、考订,仿照欧阳修《集古录》的体例,编撰了《金石录》三十卷。这部书著录自三代至隋唐五代的钟鼎彝器款识和碑碣文字,共二千种,跋尾五百零二篇。后代学者,于此评价很高,如清李慈铭即说:“赵氏援碑刻以正史传,考据精慎,远出《集古录》之上,于唐代事尤多订新旧唐两书之失。”(《越缦堂读书记》下册1053页)这部书原有赵明诚的自序,宋高宗绍兴二年(1132)李清源重阅及此,作了后序。

李清照在十八岁时和赵明诚结婚,这两人,一个长于文学,一个事欢金石,志趣相同,情投意合,收书考古,品画论诗,极一时倡随之乐。明诚守青、莱二州,政务清简,就和清照一起校勘、考订,仿照欧阳修《集古录》的体例,编撰了《金石录》三十卷。这部书著录自三代至隋唐五代的钟鼎彝器款识和碑碣文字,共二千种,跋尾五百零二篇。后代学者,于此评价很高,如清李慈铭即说:“赵氏援碑刻以正史传,考据精慎,远出《集古录》之上,于唐代事尤多订新旧唐两书之失。”(《越缦堂读书记》下册1053页)这部书原有赵明诚的自序,宋高宗绍兴二年(1132)李清源重阅及此,作了后序。

一般说来,为书籍作序,多就书论书,谈与著作有关的事情,李清照这篇后序则打破常规,讲《金石录》本身的不过寥寥数语。除去先叙《金石录》的卷数、作者及其取材的时代内容等等,称颂它“去取褒贬,上足以合圣人之道,下足以订史氏之失者,皆载之,可谓多矣”,为开宗明义应有的文字外,紧跟着文意一转,借古喻今,发出了慨叹:“呜呼!自王涯、元载之祸,书画与胡椒无异;长舆、元凯之病,钱癖与传癖何殊;其惑一也。”王涯、元载都是唐代的宰相,王涯喜藏书画,不免巧取豪夺;元载揽权纳贿,贪货无厌。二人因故被杀,死后抄家,结局近似“王涯的书画,被人取去奁轴上的金玉,弃之于地;元载家里连胡椒也多到八百石。晋和峤字长舆,家富而性吝;杜预字元凯,酷爱《左传》,他曾说和峤有钱癖,自己有《左传》癖。李清照在这里用这四个人的典故,指出蓄书画与藏胡椒,聚敛招祸,本质并无不同;爱金钱和爱《左传》,各有嗜好,一样沈迷陷溺,不能自拔。她把这些事视为一律,俱归于“惑”,就为本文定下了一个基调,即赵明诚和自己的搜购碑文书籍,亦出于“惑”,虽属爱好,亦受其累;下文对往事的回忆,就由此而引起、展开。

买书藏书,是本文的关键,由少至多,其乐不同。赵李虽同属宦族,并不富裕,最初只是在休假时,质衣得钱,“步入相国寺,市碑文果实归,相对展玩咀嚼”,自以为象古帝王葛天氏时人民那样愉快。其后不断寻求,“日就月将,渐益堆积”,遇到难见的珍本,就尽力抄写,“浸觉有味,不能自已”。随着搜辑范围又加扩大,见着书画古器,“亦复脱衣市易”,崇宁间有人拿来五代南唐名画家徐熙的牡丹图要卖二十万钱,因为无力购买而还之,“夫妇相向惋怅者数日”。作品这些叙述,看来琐屑异常,但却颇有情致,使李赵两个人的形象在读者面前,逐渐清晰起来。

买书藏书,是本文的关键,由少至多,其乐不同。赵李虽同属宦族,并不富裕,最初只是在休假时,质衣得钱,“步入相国寺,市碑文果实归,相对展玩咀嚼”,自以为象古帝王葛天氏时人民那样愉快。其后不断寻求,“日就月将,渐益堆积”,遇到难见的珍本,就尽力抄写,“浸觉有味,不能自已”。随着搜辑范围又加扩大,见着书画古器,“亦复脱衣市易”,崇宁间有人拿来五代南唐名画家徐熙的牡丹图要卖二十万钱,因为无力购买而还之,“夫妇相向惋怅者数日”。作品这些叙述,看来琐屑异常,但却颇有情致,使李赵两个人的形象在读者面前,逐渐清晰起来。

由于赵明诚有居乡十载的积蓄,加上连守两郡的俸禄,能够大量地买书,于是收藏日丰。作者以生动的笔触描绘了当时勘书谈笑的景况:

每获一书,即同共勘校,整集签题。得书画彝鼎,亦摩玩舒卷,指摘疵病,夜尽一烛为率。故能纸札精致,字画完整,冠诸收书家。余性偶(偏)强记,每饭罢,坐归来堂,烹茶,指堆积书史,言某事在某书、某卷、第几叶、第几行,以中否角胜负,为饮茶先后。中即举杯大笑,至茶倾覆怀中,反不得饮而起,甘心老是乡矣。故虽处忧患困穷,而志不屈。

灯下校书赏画,已经是兴会淋漓;饭后指述典故,比赛胜负,以致举杯大笑,茶倾怀中,更见出赵李夫妇倡随融洽的雅趣,一时欢愉气氛,活跃纸上,俨然一幅闺中行乐图!在起书库、置书橱,兼储副本之后,书籍罗到几案,“意会心谋,目往神授,乐在声色狗马之上”。赵李二人,这时大概是踌躇满志的了。如果说本文上半是写欢愉之趣,那么此处已达到了高峰;下文状离散之情,也就从风云变幻之中开始。

宋钦宗(赵桓)靖康元年丙午(1126),金兵攻破东京,恍如一声霹雳,惊醒美梦,于是赵李夫妇“四顾茫然,盈箱溢箧,且恋恋,且怅怅,知其必不为己物矣。”他们把书画等屡加删汰,载了十五车,“连胪渡江”。次年四月,徽宗和饮宗被金人俘虏北去,五月康王赵构即位于建康,改元建炎。十二月金人攻陷青州,赵明诚故宅所存十余间的书籍,先成灰烬,建炎三年赵明诚被任命知湖州,独自从池阳(今安徽贵池)赴建康,清照记云:

宋钦宗(赵桓)靖康元年丙午(1126),金兵攻破东京,恍如一声霹雳,惊醒美梦,于是赵李夫妇“四顾茫然,盈箱溢箧,且恋恋,且怅怅,知其必不为己物矣。”他们把书画等屡加删汰,载了十五车,“连胪渡江”。次年四月,徽宗和饮宗被金人俘虏北去,五月康王赵构即位于建康,改元建炎。十二月金人攻陷青州,赵明诚故宅所存十余间的书籍,先成灰烬,建炎三年赵明诚被任命知湖州,独自从池阳(今安徽贵池)赴建康,清照记云:

六月十三日,始负担,舍舟坐岸上,葛衣岸巾,精神如虎,目光烂烂射人,望舟中告别,余意甚恶,呼曰:“如传闻城中缓急,奈何?”戟手遥应曰:“从众。必不得已,先弃辎重,次衣被,次书册卷轴,次古器,独所谓宗器者,可自负抱,与身俱存亡,勿忘之。”遂驰马去。

这里写赵明诚神采奕奕,如在目前,但一问一答,都很短促,可见金兵逼近,人心惶惶的紧张怙景。所用“京牌”,指最垂要的宝贵之物;“与身俱存亡”,语意似壮,而其实可悲!

在赵明诚病逝建康之后,李清照一人伶仃孤苦,茫无所之。这时南宋小朝廷,不思抗金御侮,一味退避求和。先是“分遣六宫”,继又“放散百官”。高宗(赵构)由章安(宋时台州的镇名)到温州(今浙江温州),往越州(今浙江绍兴),又奔衢州(今浙江衢县),移四明(今浙江宁波),到处逃窜,纲纪尽丧,已经完全不成体统。李清照到处流浪,不得安居,她把所谓“连胪渡江之书”,运到洪州(今江西南昌),由于金兵攻陷洪州而化为云烟;病中搬入卧室的一小部分“岿然独存”的典籍和因恐惧流言准备献给朝廷的铜器和写本书等,随着也大部散失;剩下了五、七麓书画砚墨,不忍更置他所,常放卧榻之下,又在会稽(即浙江绍兴)被人穴壁窃走五麓;至此,赵明诚旧藏的书籍文物,已经十去八九。可是作者对残存的几种平常的书,“犹复爱惜如护头目”,连自己都不禁发出“何其愚也”的疑问。实际她这个“愚”劲,正是基于她和赵明诚有真挚的伉俪之情而产生的,因人及物,所以格外爱惜这点残书。联系上文对赵明诚由池阳赴建康时临别形象的刻画以及得知明诚冒暑致疾,立即想到他平日性急,病热必服寒药,于病不利,立即解舟而下,一日夜行三百里,赶往建康的叙述,可知李清照于赵明诚相爱极深,关心极切,真情流露,随处显现于字里行间。

在赵明诚病逝建康之后,李清照一人伶仃孤苦,茫无所之。这时南宋小朝廷,不思抗金御侮,一味退避求和。先是“分遣六宫”,继又“放散百官”。高宗(赵构)由章安(宋时台州的镇名)到温州(今浙江温州),往越州(今浙江绍兴),又奔衢州(今浙江衢县),移四明(今浙江宁波),到处逃窜,纲纪尽丧,已经完全不成体统。李清照到处流浪,不得安居,她把所谓“连胪渡江之书”,运到洪州(今江西南昌),由于金兵攻陷洪州而化为云烟;病中搬入卧室的一小部分“岿然独存”的典籍和因恐惧流言准备献给朝廷的铜器和写本书等,随着也大部散失;剩下了五、七麓书画砚墨,不忍更置他所,常放卧榻之下,又在会稽(即浙江绍兴)被人穴壁窃走五麓;至此,赵明诚旧藏的书籍文物,已经十去八九。可是作者对残存的几种平常的书,“犹复爱惜如护头目”,连自己都不禁发出“何其愚也”的疑问。实际她这个“愚”劲,正是基于她和赵明诚有真挚的伉俪之情而产生的,因人及物,所以格外爱惜这点残书。联系上文对赵明诚由池阳赴建康时临别形象的刻画以及得知明诚冒暑致疾,立即想到他平日性急,病热必服寒药,于病不利,立即解舟而下,一日夜行三百里,赶往建康的叙述,可知李清照于赵明诚相爱极深,关心极切,真情流露,随处显现于字里行间。

回忆生平,追怀往事,似乎就到此给束了,可是作者余情未断,感慨仍多。“今日忽阅此书(指《金石录》),如见故人”,脑中又闪出自己丈夫在莱州的一个生活片断:“因忆侯(指赵明诚)在东莱静治堂,装卷初就,芸签缥带,束十卷作一帙。每日晚更散,辄校勘二卷,跋题一卷,此二千卷,有题跋者五百二卷耳。”过去的欢愉,只能増加今日的凄凉感,她终于忍不住伤心,发出“今手泽如新,而墓木已拱”的叹息。因此要为《金石录》作后序,使读者了解此书和自己的心迹。

睹物怀人,为作后序的枢纽;“得之艰而失之易”,为自己藏书经历的概括;“三十四年之间,忧患得失,何其多也”,设问探询,回答自然是战乱所造成。随着又转作达观之语:“然有有必有无,有聚必有散,乃理之常。人亡弓,人得之,又胡足道。”这又以天地间一切事物的盈虚消长,更易无常的哲学来开导自己。“人亡弓,人得之”,用《孔子家语》卷二的典故:“楚王出游,亡弓,左右请求之。王曰:‘止,楚人失弓,楚人得之,又何求之?’孔子闻之:‘惜乎其不大也,不曰:人遗弓,人得之而已,何必楚也!李清照以藏书的散失比喻有人丢了弓,有人得到弓,得失虽异,弓却仍在人手,不值得一说。我们知道李清照爱惜书籍,有如性命,对赵明诚的遗物,更是视同珍宝,曾千方百计地移转、保存,遇乱尽失,对她是个沈重的打击,伤心可想。她这样说,是真的已经想通,豁然开朗,平心释“感",不再为物累呢?还是无可奈何,故意宽慰自己呢?可能两者兼而有之,一再申明,似张似弛,更见其睹物怀人的深沉悲痛。文章最后说:“所以区区记其终始者,亦欲为后世好古博雅者之戒云。”以警戒的意思作结,与开头的“其惑一也”的“惑”字相照应。波澜迭起,愈转愈深。作者一刹那间思想情绪的变化,也正是自己认识逐渐深刻的过程。

睹物怀人,为作后序的枢纽;“得之艰而失之易”,为自己藏书经历的概括;“三十四年之间,忧患得失,何其多也”,设问探询,回答自然是战乱所造成。随着又转作达观之语:“然有有必有无,有聚必有散,乃理之常。人亡弓,人得之,又胡足道。”这又以天地间一切事物的盈虚消长,更易无常的哲学来开导自己。“人亡弓,人得之”,用《孔子家语》卷二的典故:“楚王出游,亡弓,左右请求之。王曰:‘止,楚人失弓,楚人得之,又何求之?’孔子闻之:‘惜乎其不大也,不曰:人遗弓,人得之而已,何必楚也!李清照以藏书的散失比喻有人丢了弓,有人得到弓,得失虽异,弓却仍在人手,不值得一说。我们知道李清照爱惜书籍,有如性命,对赵明诚的遗物,更是视同珍宝,曾千方百计地移转、保存,遇乱尽失,对她是个沈重的打击,伤心可想。她这样说,是真的已经想通,豁然开朗,平心释“感",不再为物累呢?还是无可奈何,故意宽慰自己呢?可能两者兼而有之,一再申明,似张似弛,更见其睹物怀人的深沉悲痛。文章最后说:“所以区区记其终始者,亦欲为后世好古博雅者之戒云。”以警戒的意思作结,与开头的“其惑一也”的“惑”字相照应。波澜迭起,愈转愈深。作者一刹那间思想情绪的变化,也正是自己认识逐渐深刻的过程。

总起来说,李清照少历繁华,中经丧乱,晚境凄凉,《金石录后序》,既是她的自传,也是赵明诚的回忆录。由书籍之得失聚散,写人世之离合悲欢,感慨淋漓,文情跌宕,正如李慈铭所说:“叙致错综,笔墨疏秀,萧然出町畦之外。”他认为“宋以后闺阁之文,此为观止”(《越缦堂读书记》下册1053页)是不算过誉的。实际这篇文章不仅以笔墨见长,也有很高的史料价值。它的内容决非《金石录》一书所能限,也非一家一姓之事所能限,而展示了较广泛的生活面。关系国家兴亡的青州之乱、靖康之耻等,其中都有所反映。我们可以说,它所表现的是一个时代,使我们由此看到由北宋末因统治者猝庸造成的积弱之势到南宋小朝廷偏安一隅不思抗敌御侮的倾危之局。在那样黑暗动荡的环境中,一个好古的文人、多才的词客,想玩赏金石,纵情读书考古,根本是不可能的。《金石录后序》之所以值得重视,主要是它掲露了造成李清照那样夫死书亡的悲剧的根源,具有一定的典型性[1]。

至于行文之妙,李慈铭只云“笔墨疏秀”,还未足以尽之,其迥异寻常,乃在文生于情,情见于文,真情贯乎全篇,故无意求工而文自工。我所谓一片冰心万古情,即指这种文情交挚的作品,没有古今的界限,到现在仍然足以感人!

至于行文之妙,李慈铭只云“笔墨疏秀”,还未足以尽之,其迥异寻常,乃在文生于情,情见于文,真情贯乎全篇,故无意求工而文自工。我所谓一片冰心万古情,即指这种文情交挚的作品,没有古今的界限,到现在仍然足以感人!

按,原文载《文史知识》1983年第9期。