不以为忤的意思(不分轩轾的典故)

□ 董上德《世说新语》有一个“新亭对泣”的故事,可谓书中“最著名”的一段文字。可是,长期被严重误解。今撰此小文,做出重新阐释,以求证于方家。

□ 董上德《世说新语》有一个“新亭对泣”的故事,可谓书中“最著名”的一段文字。可是,长期被严重误解。今撰此小文,做出重新阐释,以求证于方家。

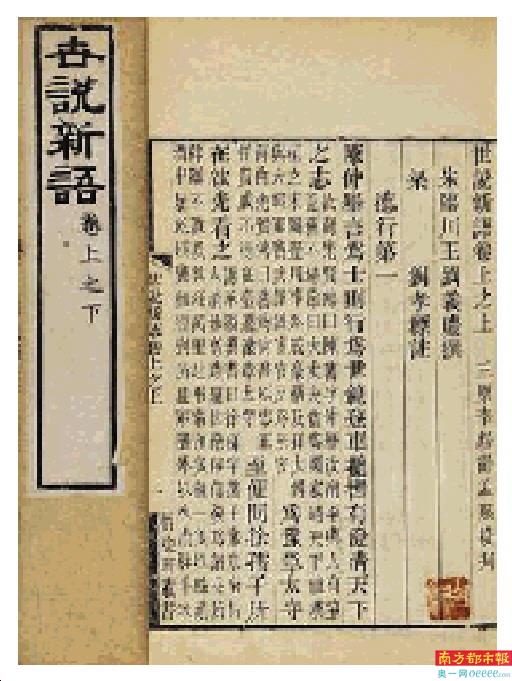

其原文如下:

过江诸人,每至美日,辄相邀新亭,藉卉饮宴。周侯中坐而叹曰:“风景不殊,正自有山河之异!”皆相视流泪。唯王丞相愀然变色曰:“当共戮力王室,克复神州,何至作楚囚相对?”(言语31)

北方的权贵渡江,他们本来熟悉京师洛阳的山水风物,来到南方后,每每在吉日良辰,大家相约,一起到建康西南方的新亭观赏山光水色,铺好草垫,坐在江边,边饮宴,边聊天。周顗坐在众人之间,忽发感叹道:“这里也有山有水,山山水水就是山山水水,似无区别;可眼前的山河,哪里是北方的山、北方的河啊!”众人听后,多有共鸣,你看着我,我看着你,不禁悲从中来,眼含热泪。唯有王导一人,脸色一沉,机敏地说:“我们这些离开了北方的人,更应当同心协力,扶助王室,收复失地,回归神州一统,何至于像春秋时被囚禁在晋国的钟仪那样靠着以怀念昔日的时光来度日呢!”此乃笔者之释读。

这是《世说新语》里读者最熟悉的故事之一,只要是选本,每每不会漏选。

然而,这一段文字,有两个难点,一个是“山河”,一个是“楚囚”。相当难解,也容易解错。

先说“山河”。有学者注意到《资治通鉴》卷八七记周顗的话为:“风景不殊,举目有江河之异!”“山河”二字作“江河”,一字之差,意义有别。元胡三省在《资治通鉴注》里写道:“言洛都游宴多在河滨,而新亭临江渚也。”河滨,即黄河边上,江渚,即长江边上,所谓“举目有江河之异”,“江”与“河”都是实指,分别指长江和黄河。认为“江河”比“山河”更为贴切,而“山河”乃是泛指,不够精准。

不过,笔者认为,《世说新语》早出,《资治通鉴》晚成,在如今看不到“江河”二字出处的前提下(不排除人为改动的可能性),还是以《世说新语》的“山河”为准比较妥当。

况且,“山河”二字是说得通的。回到周顗说话的语境上来:一开头说的是“风景不殊”,明明是南方独特的明媚秀丽的风景(尤其是新亭一带),怎么会说成是与北方“风景不殊”呢?周顗还不至于没有美感差别意识,其实,这里“风景”二字,显然指眼前的“山”“水”而言,强调这里也有山有水,山山水水就是山山水水,就这一点来说,似乎并无多大差别。而下一句“正自有山河之异”,倒是指北方的“山河”与南方的“山河”很不一样,不仅是“水”(黄河与长江)不一样,“山”(洛阳周边的山与建康周边的山)也不一样。还有一层意思,即回忆北方的山水,我是“主”;面对南方的山水,我是“客”,所谓“正自有山河之异”的“异”,深层次的意思正是“主客之辨”,即发生了“身份认同”之差异。请注意,“正自有山河之异”是一个全称判断,不可能只看“水”而不见“山”。可知周顗的话是有内在逻辑的。而《资治通鉴》的“举目有江河之异”,明显是将“山”漏掉了,反为不妥。

再说“楚囚”。王导与王敦一样,都熟读《左传》。他随口说出的“楚囚”,典出《左传·成公九年》。不少学者一见“楚囚”二字,就联想到“饮泣”“悲泣无计”“处境窘迫”等等,可是,如果返回《左传》的具体语境,根本没有这些意思。所谓“楚囚”,专指楚国伶人钟仪,他尽管被囚禁在晋国,但是,并无“饮泣”之类的细节,与晋侯交谈,从容自如,也得到晋侯的敬重;范文子盛赞钟仪“不背本,不忘旧”,劝说晋侯送他返回楚国,结果是“公从之,重为之礼,使归求成(求晋楚之和好)”。钟仪的处境终究还是很不错的。

王导引用“楚囚”典故,其焦点在于:钟仪作为楚国的“伶人”,在晋侯面前“操南音”,回顾楚君做太子时的事情,于是得到身为北方人的晋侯的同情和礼遇。王导眼中的“楚囚”,依据原典的语境,无非是说,作为南方人,钟仪念念不忘昔日往事,仅此而已。王导的所谓“作楚囚相对”,是指你们这些北方人与身为南方人的“楚囚”相比刚好“成对”:南人钟仪却在北方思念南方,北人如诸公却在南方思念北方,可以互相“对举”,这才是“作楚囚相对”的意思。

其实,《左传·成公九年》里的“楚囚”并无“悲哭”之态,可是,有的学者将《世说新语》里的语句解释为“怎能像囚徒似的相对垂泪一筹莫展呢”(张万起等《世说新语译注》,中华书局,2009年,第76页),或者是“何至于像楚囚那样相对哭泣呢”(朱碧莲《世说新语详解》,上海古籍出版社,2013年,第55页),或者是“哪里至于像楚国囚徒般相对饮泣”(毛德富等译注《世说新语》,中州古籍出版社,2017年,第46页),或者是“哪至于像囚徒一样相对垂泪、一筹莫展”(董志翘等《世说新语笺注》,江苏人民出版社,2019年,第99页)。均有“望文生义”之嫌,属于“过度解读”而失却焦点。

还请注意,“楚囚”在原典里是“单数”,只有一个,不是若干个“楚囚”,如果将“楚囚相对”解释为“像囚徒一样相对垂泪、一筹莫展”,完全是脱离了原意,是承上文“皆相视流泪”而想当然的结果,不符合王导的意思。王导的意思仅仅是,你们不必像钟仪那样“活在昔日”,应当“活在当下”,放眼未来,以回归“神州一统”为己任。

王导针对的是周顗所说的那番话,不是针对众人“相视流泪”的表情。其言外之意是,大家现在都在南方了,那就在南方先干出一番事业来,一步一步发展,才会有返回北方的一天。若是终日摆脱不了自己的“北方情结”,就好像钟仪摆脱不了他的“南方情结”一样,既于己无益,又于事无补,何必呢!

其实,当时聚集在新亭的人,都是南下的权贵,正在自由自在地“饮宴”,王导怎么会将他们比拟为“楚囚”呢?可以说,王导绝无此意。“楚囚”云云,仅仅是钟仪其人的代称,不是泛指。若将“作楚囚相对”的内涵弄清楚,就不至于产生误解了。

王导说话是很讲究艺术的,他的话含蓄委婉,富有学养,也不失机趣。置身新亭的人,都熟悉《左传》的故事,听得此言,当会不以为忤,而有所自励。